Allocution de Nicolas Reeves

À l’occasion de l’attribution du nom d’Hubert Reeves

à la Bibliothèque des Sciences de l’Université de Montréal

*

Le 8 octobre 2024

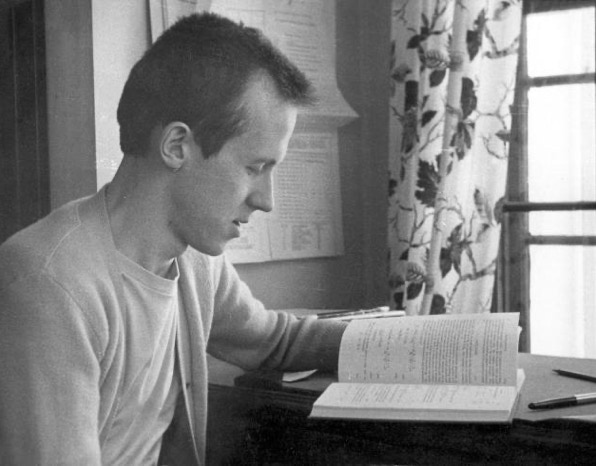

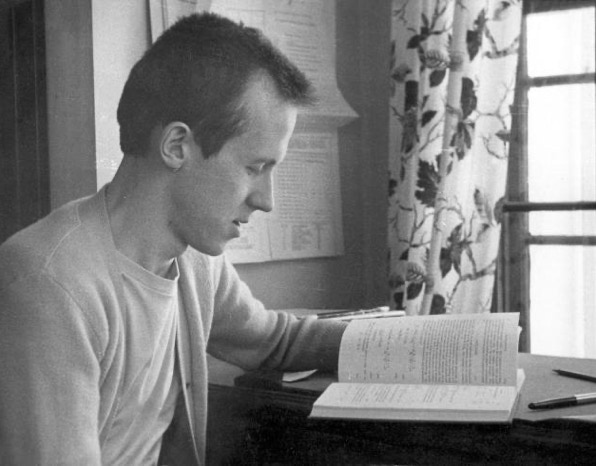

Hubert Reeves lors de ses études de doctorat à l’Université Cornell, dans sa maison de Cayuga Heights à Ithaca (NY), circa 1959.

En ouverture de son livre « Le chemin le moins fréquenté », Scott Peck écrit : « La vie devient beaucoup moins difficile le jour où l’on réalise que la vie, c’est difficile ». En d’autres mots, lorsqu’on réalise qu’il est inutile d’espérer que nous ne nous vivrons que du bonheur, que les choses iront de mieux en mieux du début à la fin. Dès qu’il y a de la vie, il y a de la mort, et chaque vie porte en elle son lot de bonheur comme son lot d’épreuves. En prendre conscience, c’est arrêter de disperser nos énergies à nous faire croire que les choses iront de mieux en mieux, pour la diriger vers les façons par lesquelles nous pouvons, sans pour autant nous en réjouir, adoucir la venue de ces inéluctables.

Il serait exagéré de dire qu’Hubert était serein par rapport à sa propre disparition. Mais ses préoccupations concernaient bien plus l’idée de quitter un monde qu’il n’avait pas fini de découvrir que d’aborder des territoires inaccessibles aux vivants. Hubert adorait la vie. Il s’émerveillait, comme savent s’émerveiller les enfants, de tous les aspects du monde, les rencontres et les gens, les fleurs et les arbres, la musique, les étoiles et le ciel. Comme un enfant, il voulait tout savoir et tout connaître de ce qui éveillait chez lui ce sentiment. Hubert nous a appris que le désir de connaissance prend racine dans la beauté du monde.

Bercé par une enfance heureuse, il a développé un désir inextinguible d’apprendre et de connaître. À ce désir, de façon indissociable, s’est adjointe la volonté de transmettre. Faire connaître la beauté du monde jusque dans ses aspects les plus mystérieux, les plus insolites. C’est ainsi, en plaçant côte à côte les fragments de notre savoir sur l ‘Univers progressivement dévoilés par la recherche, qu’il a fini par les agencer en une histoire, une histoire qui allait nous en apprendre un tout petit peu plus sur la place que nous y occupons. Rappelez-vous ce très beau passage de son premier livre, « Patience dans l’azur », qui décrit les circonstances de nos origines : « Nous ne sommes pas nés d’hier. Notre existence commence dans la fulgurante explosion qui a donné naissance à l’Univers. Elle se poursuit au cœur ardent des étoiles, dans les vastes espaces interstellaires, dans l’océan primitif de la Terre, à la surface des continents ». Lorsqu’il rajoute que nous sommes faits de poussières d’étoiles, nous saisissons que notre existence s’inscrit dans l’histoire de l’Univers, une histoire dont nous sommes à la fois acteurs et spectateurs au même titre que tout ce qui est. Et que de ce fait, notre vie, comme notre mort, font partie de cette histoire.

Bien sûr, comme individus, l’idée de notre disparition n’a rien pour nous réjouir. Mais le paysage cosmologique que la science nous révèle à travers les écrits d’Hubert nous invite à une mise en perspective. Avant nous, une centaine de milliards d’humains sont nés, ont parcouru la planète, sont morts. Tous ont eu ce privilège d’ouvrir les yeux, de contempler le spectacle du monde, de s’en émerveiller, puis de repartir. Bon nombre d’entre nous ont un jour souhaité la vie éternelle, mais face à de tels nombres, il n'est pas d’autre choix que de reconnaître la mort comme une étape - une condition normale de tous les vivants. Ils nous placent devant cette conclusion irréfutable : aucun vivant n’est éternel. Sans qu’il n’y ait forcément une cause ou un sens, il y a quelque part une raison à cet ordre des choses. Une raison qui nous échappe, mais qui tient probablement à la notion d’évolution. Hubert nous dit que l’histoire de l’Univers, c’est l’histoire de la matière qui s’organise, sans cesse, opiniâtrement, jusqu’à atteindre la complexité qui permet l’émergence du vivant. Il nous fait ainsi comprendre qu’accéder à l’éternité, pour les êtres animés comme pour les êtres inanimés, verrouillerait toute possibilité d’évolution. Que sans cette évolution, l’univers pourrait ne contenir encore, et ce pour l’éternité, que de l’hydrogène et de l’hélium. Des éléments bien incapables de produire de la complexité. Sans les étoiles, les galaxies, les milliards d’êtres vivants qui nous ont précédés, ces êtres qui, grâce au cycle de la vie et de la mort, ont pu évoluer, nous ne serions tout simplement pas là pour en parler. L’évolution implique la vie, l’adaptation, la transformation, la mort. Si elle implique la disparition des individus, elle est essentielle pour que la vie se poursuive.

Ainsi s’inscrit notre existence dans l’histoire de l’Univers. Les particules qui nous constituent sont là depuis les tout premiers temps du monde. Avant d’arriver jusqu’à nous, elles ont traversé des lieux et des milieux extrêmes, passant de la fournaise nucléaire du cœur des étoiles au froid glacial du vide intergalactique. Lorsque nous ne serons plus là, elles reprendront leurs aventures. Elles participeront à d’autres nébuleuses, d’autres étoiles, peut-être construiront-elles d’autres êtres vivants. Nous les hébergeons pendant le temps de notre existence, ce moment fugace où, par la grâce des mécanismes du vivant, elles ont été organisées avec une précision qui dépasse l’entendement.

Quant à ce qui fait de chacun de nous des êtres uniques, notre conscience, notre perception du monde, notre mémoire, nous n’avons pas la moindre idée de ce qu’il en advient. Mais beaucoup d’entre nous espérons, Hubert le premier, que ce dernier voyage nous mène vers des endroits aujourd’hui inaccessibles, où les mystères du réel indéchiffrables aux vivants se trouvent enfin dévoilés, où les questions ici insolubles connaissent enfin des réponses. Si Hubert se désolait de devoir quitter ce monde et les gens qu’il aimait, je suis persuadé qu’il était tout aussi impatient de découvrir ce qui l’attendait de l’autre côté – et de s’en émerveiller.

Bien des religions, bien des poèmes, bien des œuvres d’art ont tenté de nous réconcilier avec l’idée de la mort. Bien peu d’auteurs, au cours des derniers siècles, auraient pensé que la science, domaine trop facilement associé au rationnel, à la logique formelle, à l’objectivité, nous aiderait à trouver un sens qui nous rendrait plus sereins face à cette idée. C’est là l’une des plus belles réussites d’Hubert : en inscrivant notre histoire dans celle du monde, en l’associant à celle des étoiles, des galaxies et de tous les vivants, passés, présents, futurs, en nous expliquant que le battement de notre cœur est une ramification de l’immense énergie déployée au moment du Big Bang, il nous ouvre, sans faire appel à quoi que ce soit de spirituel ou d’ésotérique, une voie d’apaisement, et même de sérénité, face à l’idée de notre disparition. Ce testament, c’est sans doute l’un des plus beaux cadeaux qu’il nous ait laissés.

Par la même occasion, il nous dit que cet apaisement passe par une connaissance toujours accrue sur le monde, seule façon de nous libérer de nos inquiétudes et de nos angoisses. Ce n'est pas un hasard si, depuis des siècles maintenant, cette connaissance se trouve consignée dans les livres. Aviez-vous déjà remarqué la parenté qui existe entre les mots « livre » et « liberté » ? Que les deux proviennent d’une même racine ? Et comme si cette proximité n’était pas suffisante, saviez-vous que cette racine, le terme latin « liber », désigne à la fois l’homme libre et la pellicule entre le bois et l’écorce d’un arbre, cette pellicule utilisée comme support dans les premiers temps de l’écriture ?

Regardez à présent autour de vous cette bibliothèque claire et lumineuse, tous ces ouvrages, cette concentration de connaissances accumulée depuis des temps immémoriaux. Pensez à la quantité de savoir qu’elle contient, ce savoir porteur de liberté, enregistré dans des livres qui entourent un jardin dont les arbres eux-mêmes contiennent, par leur écorce, des livres en puissance. Rappelez-vous que de tous les temps, en maintes civilisations, le jardin symbolise le cycle de la vie, de la fertilité, de la disparition et de la renaissance. Connaissant l’amour d’Hubert pour les arbres et les plantes, sachant qu’il a lui-même planté, arbre par arbre, un étonnant arboretum dans la très belle propriété de Malicorne, ne pensez-vous pas comme moi qu’aucun lieu n’aurait été plus approprié pour évoquer la mémoire d’Hubert qu’une bibliothèque scientifique dont le cœur est un jardin ?

Pour cette magnifique initiative, au nom de mes frères et sœurs, au nom de tous les proches d’Hubert, je tiens à remercier chaleureusement, avec émotion et reconnaissance, l’Université de Montréal et toutes les personnes qui ont contribué à sa mise en œuvre.